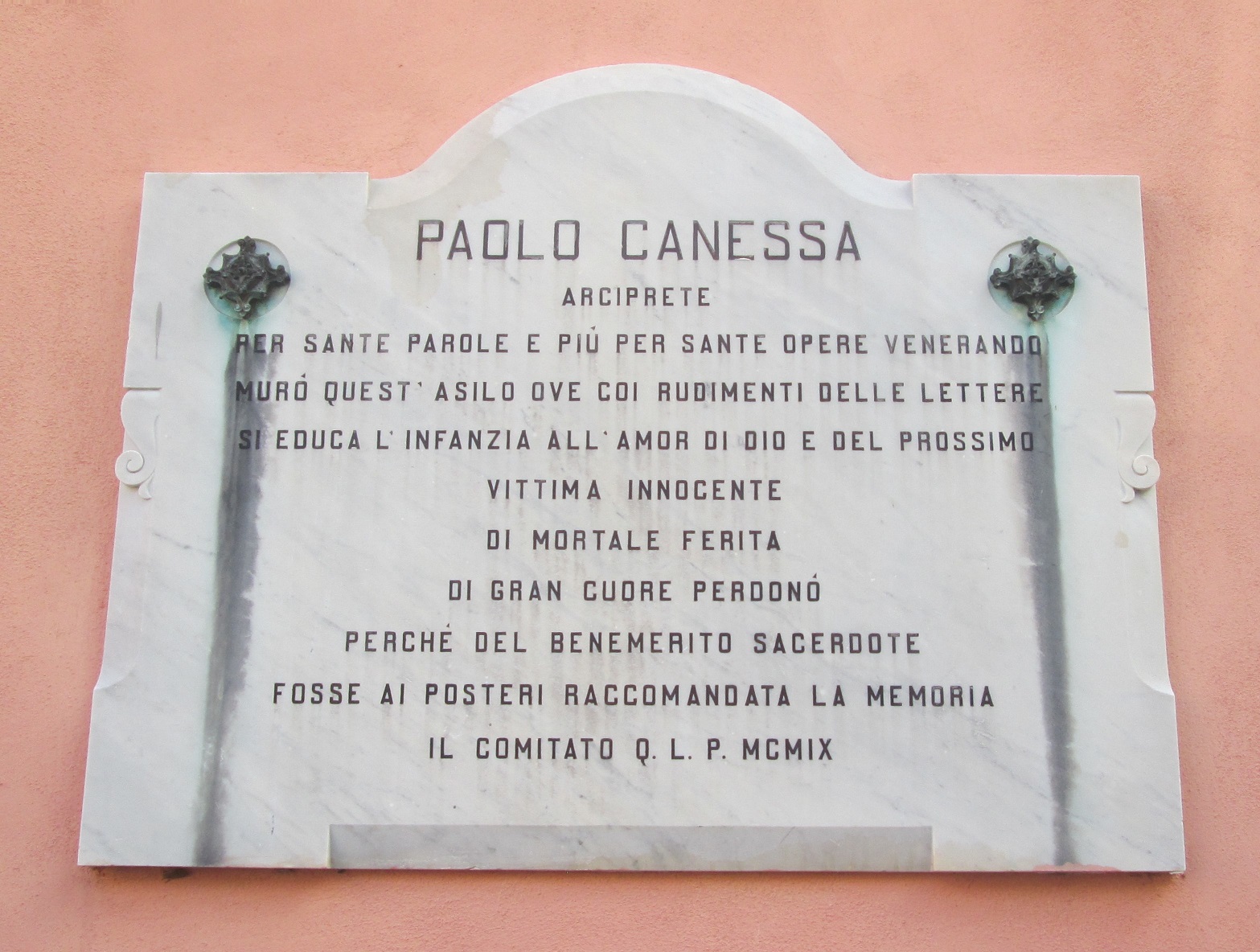

Tracce di Pedemonte

MEMORIA DEI GIORNI

Una sorta di “calendario plurisecolare” in cui si ricordano storie umane e concreta quotidianità attraverso le carte dell’archivio parrocchiale di Pedemonte di Serra Riccò (Genova).

Gennaio

1 gennaio

1892: morte di Giacomo Frixione (54 anni).

2 gennaio

1889: morte di Natale Michele Simone Pedemonte (51 anni).

1906: morte di Maria Teresa Noli (50 anni), figlia del fu Settimio.

3 gennaio

1884: morte di Giuseppe Parodi (3 mesi), figlio di Giovanni Battista e Angela Bribò.

1886: morte di Giovanni Ronco (79 anni).

4 gennaio

1891: morte di Maria Campi (appena nata), figlia di Luigi e Caterina Bordo.

1893: pagamento per lavori di pittura a Luca Sacco.

5 gennaio

1798: nascita di Giuseppe Robatta.

1903: morte di Valentina Frixione (18 giorni), figlia di Dario.

6 gennaio

1776: matrimonio tra Giacomo Pedevilla e Margherita Pedemonte.

7 gennaio

1831: nascita di Gio’ Batta Pedemonte.

1896: morte di Maria Laura Cereseto (4 giorni), figlia di Angelo e Rosa Passano, gemella di Maria Luisa, gemella di Maria Luisa, destinata a morire il giorno dopo.

8 gennaio

1810: nascita di Francesca Comotto.

1882: morte di Angela Casanova (4 anni), figlia di Gottardo e Clotilde Argenti.

1890: morte di Francesco Pedemonte (neonato) di Giovanni e Anna Ronco.

1896: morte di Maria Luisa Cereseto (5 giorni), figlia di Angelo e Rosa Passano, gemella di Maria Laura, morta il giorno prima.

9 gennaio

1777: matrimonio tra Giovanni Battista Ronco e Maria Antonia Pedemonte.

10 gennaio

1859: matrimonio tra Nicolò Crosa e Colomba Frixone.

1903: morte di Cesare Castagnone (5 giorni), figlio di Dario ed Emilia Pareto.

11 gennaio

1807: riparazione dell’orologio della chiesa parrocchiale.

12 gennaio

1901: acquisto di materiale per edilizia.

13 gennaio

1862: matrimonio tra Luigi Carlo Marengo e Rosa Gallino.

14 gennaio

1851: matrimonio tra Giuseppe Denegri e Rosa Lavagetto.

1885: morte di Rosa Campi (2 mesi), figlia di Luigi e Caterina Borro.

15 gennaio

1816: matrimonio tra Giovanni Calcagno e Maria Magnanego.

1881: morte di Giuseppe Travi (11 mesi), figlio di Francesco e Colomba Cereseto.

16 gennaio

1807: acquisto della polvere per lo sparo dei mortaretti alla vigilia di Sant’Antonio.

17 gennaio

1749: nascita di Giacomo Antonio Pedevilla.

1849: matrimonio tra Gaetano Noli e Maddalena Santamaria.

1892: morte di Angelo Pedemonte (2 anni) di Francesco e Rosa Pedemonte.

1900: morte di Luigi Pedemonte (3 giorni), figlio di Pietro.

1906: morte di Antonio Comotto (43 anni), figlio di Cesare.

18 gennaio

1823: matrimonio tra Giacomo Nicola Giuseppe Maria Cosso e Maria Vittoria Ronco.

1873: pagamento di Lire 4,80 per i pani benedetti e distribuiti nella festa di Sant’Antonio.

19 gennaio

1845: matrimonio tra Biaggio Rossi e Pellegra Ronco.

1890: morte di Annunziata Oliva (2 anni) di Bartolomeo e Luisa Parodi.

1901: morte di Amedea Angela Frixione (9 mesi), figlia di Agostino.

20 gennaio

1872: offerta di Lire 3,44 da parte di mulattieri ed asinai.

1880: morte di Anna Camilla Giuseppina Ponset (11 giorni), figlia di Roberto.

1895: morte di Laura Cereseto (11 mesi), figlia di Lorenzo e Rosa Passano.

21 gennaio

1891: morte di Luisa Pedemonte (un giorno), figlia di Stefano e Maria Passano.

1894: morte di Maddalena Comotto (89 anni)

22 gennaio

1765: pagamento a Felice Piccaluga (figlio di Filippo) di una rata di 100 lire per l’acquisto dell’organo della Chiesa parrocchiale.

23 gennaio

1893: morte di Tommasina Parodi (4 mesi), figlia di Carlo.

24 gennaio

1900: morte di Serafino Ronco (6 mesi), figlio di Luigi.

1905: morte di Delfina Cervetto (11 mesi), figlia di Luigi e Colomba Lavagetto.

25 gennaio

1897: matrimonio tra Settimio Luigi Roncallo e Rosalia Parodi.

1908: morte di Caterina Badino (2 mesi), figlia di Giulio e Angela Grasso.

26 gennaio

1774: matrimonio tra Giacomo Pedemonte e Maria Pedevilla.

1881: morte di Caterina Travi (5 anni), figlia di Francesco e Colomba Cereseto.

27 gennaio

1918: lavori di “Terrile Antonio cesellatore”.

28 gennaio

1892: morte di Caterina Pia Pedemonte (2 giorni), figlia di Luigi e Francesca Brassesco.

1802: nascita di Giacomo Pedemonte.

29 gennaio

1839: matrimonio tra Francesco Torre e Anna Pedemonte.

1892: morte di Luisa Pedemonte (un anno), figlia di Francesco e Angela Pedemonte.

1904: morte di Emma Guinazzi (5 anni), figlia di Francesco e Clementina Pedemonte.

30 gennaio

1874: acquisto di provvista di cera “pel dì della Purificazione”.

1892: morte di Francesco Ferrando (7 mesi), figlio di Michele e di Carola Petricioli.

1896: morte di Paolo Grone (12 giorni), figlio di Francesco ed Emilia Ronco.

31 gennaio

1885: matrimonio tra Giovanni Lavagetto e Maria Travi.

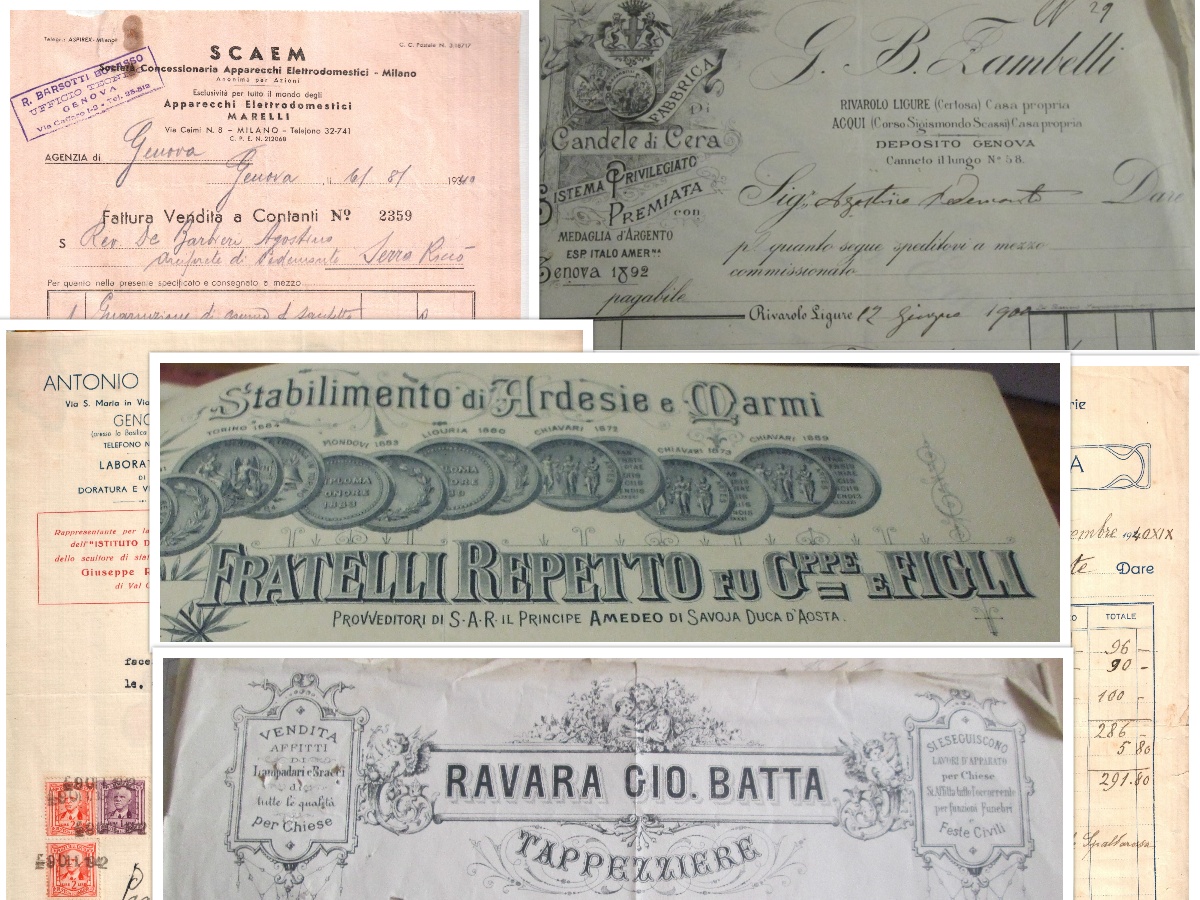

1927: fornitura di candele da parte della ditta G.B. Zambelli di Rivarolo Ligure.

Febbraio

1 febbraio

1766: matrimonio tra Emanuele Pelissa e Anna Maria Pedemonte.

1927: fornitura di candele da parte della “Reale e Pontificia Cereria Bancalari&Bruno” di Chiavari.

1901: morte di Maria Tremagli (8 mesi), figlia di Vincenzo.

2 febbraio

1794: nascita di Maria Rosa Caterina Comotto.

3 febbraio

1856: matrimonio tra Angelo Gio’ Batta Meirana e Anna Polonia Grone.

4 febbraio

1846: matrimonio tra Giuseppe Porcile e Antonia Levrero.

5 febbraio

1871: offerta di Lire 1,36 da parte dei mulattieri.

6 febbraio

1888: matrimonio tra Pasquale Timossi e Maria Celeste Ronco.

7 febbraio

1864: matrimonio tra Francesco Gallino e Maria Pedemonte.

8 febbraio

1842: matrimonio tra Giuseppe Pastorino e Margarita Morasso.

9 febbraio

1861: matrimonio tra Bartolomeo Rossi e Maria Cattarina Pedemonte

1892: morte di Serafina Poirè (6 anni), figlia di Ignazio e Maria Meirana.

10 febbraio

1890: matrimonio tra Luigi Comotto ed Anna Passano.

1904: morte di Giovanni Battista Parodi (2 mesi), figlio di Gerolamo e di Luisa Torazza.

1910: morte di Eugenia Elisa Torazza (13 anni), figlia di Giovanni e Geronima Pedemonte.

11 febbraio

1858: matrimonio tra Gio’ Batta Ricchino e Cattarina Pedemonte.

1858: nascita di una bambina, il cui nome resta sconosciuto, volata in Cielo poco dopo il battesimo amministrato “per pericolo di morte” dalla levatrice. I genitori sono Giacomo Dellepiane figlio di Lorenzo, vetturale illetterato, e Rosa Delucchi figlia di Agostino.

1889: morte di Maria Bribò (6 mesi), figlia di Giuseppe e Maria Bribò.

1908: morte di Angela Maria Pedemonte (3 anni), figlia di Lorenzo e della defunta Angela Pedemonte.

12 febbraio

1863: matrimonio tra Antonio Volpino e Maria Teresa Magnanego.

13 febbraio

1896: morte di Giuseppe Pedemonte (un mese), figlio di Angelo e Rosa Parodi.

1896: morte di Antonio Casanova (2 mesi), figlio di Davide e Ottavia Dellepiane.

1904: morte di Pia Angela Pedemonte (3 anni), figlia di Tomaso e Irene Cassissa.

1933: pagamento di 8,25 lire per imposta ricchezza mobile.

14 febbraio

1857: matrimonio tra Giovanni Battista Parodi e Maria Pedemonte.

15 febbraio

1896: matrimonio tra Giovanni Scalvini ed Elisa Maria Pedemonte.

1899: morte di Antonio Carmelo Carlini (11 giorni), figlio di Giuseppe.

16 febbraio

1769: morte di Caterina Grone (6 giorni).

17 febbraio

1892: morte di Teresa Comotto (un mese), figlia di Giovanni e Luisa Ghiglione.

1898: matrimonio tra Filippo Vitali e Giovanna Cassissa.

1901: morte di Giuseppe Guinazzo (10 mesi), figlio di Francesco.

18 febbraio

1883: morte di Santino Gatti (6 mesi), figlio di Lorenzo e Maria Lagorio.

1950: quarto giorno del pellegrinaggio a Roma.

19 febbraio

1852: matrimonio tra Domenico Risso e Chiara Comotto.

1900: morte di Enrica Pini (6 mesi), figlia di Cesare.

20 febbraio

1898: morte di Domenico Musso (74 anni).

1908: morte di Mario Passano (un mese), figlio di Angelo e Valeria Ferrando.

21 febbraio

1900: matrimonio tra Lorenzo Meirana e Rosanna Galino.

22 febbraio

1841: matrimonio tra Lorenzo Cereseto e Vincenza Noli.

1901: morte di Vincenza Medicina (2 giorni), figlia di Michele.

23 febbraio

1819: matrimonio tra Giacomo Marasso e Angela Pedemonte.

1888: morte di Giovanni battista Ronco (23 anni), figlio di Pasquale e Caterina Canepa.

24 febbraio

1938: pagamento di 170 lire al falegname Angelo Lavagetto per quattro imposte di legno in sacrestia.

25 febbraio

1840: matrimonio tra Giuseppe Pedemonte e Rosa Cassisia

1893: morte di Attilio Crosa (9 mesi), figlio di Giuseppe.

26 febbraio

1770: matrimonio tra Giovanni Battista Campi e Maria Semina.

27 febbraio

1843: matrimonio tra Francesco Comotto e Maria Argentina Comotto.

1895: morte di Lorenzo Dellepiane (14 giorni), figlio di Vittorio e Aurelia Pedemonte.

1900: morte di Giovanni Carmelo Frixione (un mese), figlio di Stefano e Luisa Musso.

28 febbraio

1865: matrimonio tra Gio’ Batta Dellepiane e Maria Comotto.

29 febbraio

1772: matrimonio tra Francesco Selesio Corte e Maria Arcangela Teresa Pedemonte.

Marzo

1 marzo

1824: matrimonio tra Giacomo Antonio Campora e Teresa Pedemonte.

2 marzo

1809: nascita di Gio’ Batta Cresta.

3 marzo

1888: morte di Giuseppe Canepa (85 anni).

1901: morte di Maria Timossi (2 anni e 11 mesi), figlia di Pasquale.

4 marzo

1900: morte di Angelo Pedemonte (3 mesi), figlio di Luigi e Vittoria Pedemonte, fratello di Luigi, destinato a morire l’8 aprile 1900.

5 marzo

1882: morte di Elena Maggi (5 mesi), figlia di Giovanni Battista e Caterina Cavagna, sorella di Emilio, destinato a morire il 10 marzo 1882.

1886: matrimonio tra Giuseppe Ronco e Rosa Ricchino.

6 marzo

1848: matrimonio tra Antonio Pedemonte e Vittoria Roncallo.

7 marzo

1780: nascita di Giuseppe Lavagetto.

1882: morte di Domenico Pedemonte (un anno), figlio di Andrea e Caterina Carbone.

8 marzo

1832: nascita di Gaetana Campi.

9 marzo

1882: morte di Angelo Rombo (6 anni), figlio di Antonio e Maria Corte.

1902: “esecuzione delle scalenature delle colonne marmorizzate e rigate”.

2020: morte di Don Michele Repetto, nativo di Genova Pontedecimo - parroco a Pedemonte di Serra Riccò dal 1987 al 2013.

10 marzo

1855: matrimonio tra Francesco Cassissia e Anna Casarino.

1882: morte di Emilio Maggi (un anno), figlio di Giovanni Battista e Caterina Cavagna, fratello di Elena, morta il 5 marzo 1882.

1909: morte di Carmela Torazza (18 anni), figlia di Giovanni.

1928: fornitura di materiale e manodopera da parte di Settimio Roncallo, fabbro ferraio e ottoniere di Serra Riccò.

11 marzo

1891: morte di Candida Campi (35 anni), figlia di Giovanni Battista e Teresa Ronco.

12 marzo

1788: nascita di Francesca Comotto.

13 marzo

1890: morte di Celeste Porcile (58 anni).

14 marzo

1938: pagamento di 669 lire a Sanguineti di Chiavari per 100 seggiole (nonché di 20 lire per il relativo trasporto).

15 marzo

1711: nascita di Francesco Campi.

16 marzo

1708: nascita di Anna Maria Pedemonte.

17 marzo

1821: matrimonio tra Giuseppe Pedemonte e Teresa Balestrino.

18 marzo

1874: pagamento di 10 lire al Parroco per il triduo in Carnevale (per lo stesso motivo pagamento di 5 lire al Reverendo Curato e al Reverendo Canepa).

1883: morte di Giuseppe Pedemonte (neonato), figlio di Giuseppe e Caterina Frixione.

2018: traslazione dei resti mortali del sacerdote Giacomo Vigo dal cimitero alla chiesa parrocchiale.

19 marzo

1768: morte di Antonio Pedemonte (5 anni).

1873: corresponsione di un compenso di 3,50 lire ad un cantore di Orero per la festa di San Giuseppe.

1895: morte di Luigi Ratto (14 giorni), figlio di Albero e di Giovanna Torre.

20 marzo

1804: nascita di Felice Pittaluga.

1882: morte di Luigi Porcile (4 anni circa), figlio di Angelo e Caterina Braccesco.

1889: morte di Leo Pedemonte (63 anni), figlio di Giuseppe.

21 marzo

1812: nascita di Angela Maria Cambiaso.

1902: morte di Maria Pasqualina Frixione (6 anni), figlia di Stefano.

22 marzo

1815: nascita di Rosa Comotto.

1882: morte di Giovanni Rombo (4 anni), figlio di Antonio e Maria Corte.

1965: licenza rilasciata dal Sindaco del Comune di Serra Riccò al Reverendo Don Giacomo Vigo per la costruzione di una scuola materna.

23 marzo

1836: nascita di Gio’ Batta Sacco.

1902: morte di Giuseppe Nicola Frixione (13 giorni), figlio di Carlo.

24 marzo

1867: acquisto di 5 chili di polvere da mortaretti per la festa dell’Annunziata.

1895: morte di Carlo Ghiglione (5 mesi), figlio di Salvatore e della fu Caterina Badino.

1910: nascita a Campomorone di Giacomo Vigo, figlio di Giuseppe e Rosa Chiara Rossi, destinato ad essere parroco a Pedemonte per 37 anni.

25 marzo

1859: morte, subito dopo la nascita, di un/a bimbo/a (l’atto di Battesimo, amministrato dalla levatrice Teresa Comotto, non specifica il genere) figlio di Francesco e Francesca Pedemonte.

1899: morte di Luigi Francesco Comotto (16 anni), figlio di Giovanni.

26 marzo

1925: fornitura di “ceriotti rifatti da rottami” da parte della ditta G. B. Zambelli di Rivarolo, antica e premiata fabbrica di candele di cera.

1938: pagamento di 70 lire al Maestro Firpo per musica e prove (nonché di 80 lire per il servizio) per la festa dell’Annunziata.

27 marzo

1843: morte di Antonio Pedemonte (100 anni).

1896: morte di Giuseppa (15 anni), figlia di Giovanni Battista e Teresa Frixione.

28 marzo

1827: nascita di Nicola Settimio Cereseto.

1905: morte di Maria Cassissa (3 anni), figlia di Francesco e Carmela Poggi.

29 marzo

1806: nascita di Rosa Pedemonte.

30 marzo

1814: nascita di Maddalena Comotto.

1886: morte di Maria Roncallo (un anno), figlia di Giovanni Battista e Teresa Ronco.

31 marzo

1928: acquisto di una corda per la campana maggiore della chiesa parrocchiale.

Aprile

1 aprile

1869: acquisto di palme e palmizi da distribuirsi.

2 aprile

1780: nascita di Giuseppe Comotto.

3 aprile

1855: acquisto di fiori per il sepolcro (2 lire).

1885: morte di Angelo Mora (3 anni).

4 aprile

1884: morte di Maria Clara Pedemonte (9 mesi).

1896: morte di Paolo Porcile (46 anni), figlio di Lorenzo e Rosa Campi.

5 aprile

1893: fattura dei fratelli Repetto di Lavagna per l’esecuzione di lavori in marmo.

6 aprile

1874: acquisto per 13,50 lire di una “mezzaluna inverniciata” per l’altare della Madonna del Rosario.

1905: morte di Rina Pedemonte (15 giorni), figlia di Angelo e Anna Casanova.

7 aprile

1872: acquisto di due sacchi di segatura presso Lorenzo Passano.

1889: morte di Antonio Traverso (81 anni).

8 aprile

1871: acquisto di un piccolo aspersorio.

1900: morte di Luigi Pedemonte (4 anni), figlio di Luigi Pedemonte e Vittoria Pedemonte, fratello di Angelo, morto il 4 marzo 1900.

9 aprile

1888: morte di Maria Serafina Campi (4 mesi), figlia di Luigi e Caterina Ronco.

1926: acquisto palme.

10 aprile

1893: matrimonio tra Pietro Napoli e Virginia Pedemonte.

1903: morte di Maria Modesta Barbieri (9 mesi), figlia di Giovanni Battista e Colomba Parodi.

11 aprile

1825: nascita di Paola Lavagetto.

12 aprile

1887: morte di Rosa Pedemonte (74 anni).

13 aprile

1807: il fabbro Giovanni Semino consegna una chiave lavorata per la cassa delle anime del purgatorio.

14 aprile

1818: matrimonio tra Domenico Agostino Spalazzo e Geronima Grondona.

15 aprile

1850: matrimonio tra Nicolò Rebora e Rosa Comotto.

16 aprile

1839: nascita di Anna Giovanna Corte.

17 aprile

1844: nascita di Maria Consolata Pedemonte.

18 aprile

1807: riparazione dell’orologio della chiesa parrocchiale.

1891: morte di Linda Sacco (18 anni), figlia di Giovanni Battista.

19 aprile

1860: matrimonio tra Biaggio Porcile e Cattarina Pedemonte.

1868: acquisto per 5,80 lire di fiori freschi e palme.

20 aprile

1906: morte di Maria Pedemonte (14 anni), figlia di Giovanni Battista e Maria Frixione.

1931: acquisto di un battaglio per la campana maggiore della chiesa parrocchiale.

21 aprile

1862: aggressione davanti alla chiesa.

1895: matrimonio tra Francesco Grone e Rosa Emilia Ronco.

22 aprile

1815: nascita di Maria Pedemonte.

1900: morte di Domenico e Giuditta Cereseto (2 giorni), figli di Angelo e Rosa Passano, gemelli di Angela, destinata a morire il 10 maggio 1900.

23 aprile

1822: matrimonio tra Giuseppe Noli e Rosa Gallino.

1865: compenso di Lire 62,10 corrisposto al Padre Felice per la predicazione quaresimale.

1886: morte di Vittoria Pedemonte (10 giorni), figlia di Luigi e Vittoria Pedemonte.

1891: morte di Settimio Profumo (21 mesi), figlio di Luigi.

24 aprile

1827: nascita di Maria Morasso.

1886: morte di Emilia Oliva (6 anni), figlia di Bartolomeo e Luisa Parodi.

25 aprile

1792: nascita di Natale Richino.

26 aprile

1831: nascita di Cecilia Roncallo.

27 aprile

1891: matrimonio tra Giacomo Caminati e Carmela Parodi.

1905: morte di Ernesta Parodi (un giorno), figlia di Angelo e Giuseppa Dapelo.

28 aprile

1847: matrimonio tra Tomaso Ulcese e Caterina Pedemonte.

1886: morte di Angelo Porcile (58 anni), figlio di Francesco.

29 aprile

1844: matrimonio tra Giorgio Pedemonte e Angela Risso.

1902: morte di Luigi Ernesto Frixione (7 mesi), figlio di Agostino.

30 aprile

1892: matrimonio tra Giuseppe Carlini e Maria Casanova.

1896: morte di Enrico Timolati (un anno), figlio di Dante.

1896: morte di Ottavio Meirana (39 anni), figlio di Antonio e Rosa Marchese.

Maggio

1 maggio

1896: morte di Antonio Luigi Comotto (18 giorni), figlio di Giovanni Battista e Teresa Passano.

1923: lavori del fabbro ferraio Settimio Roncallo.

2 maggio

1937: pagamento di 22 lire come supplemento della Messa festiva delle ore 9.

3 maggio

1794: nascita e morte di un bimbo (l’atto di Battesimo, amministrato dalla levatrice, non presenta il nome) figlio di Giuseppe Grasso e Teresa Napoli, già genitori di Colomba, nata nel 1789.

1796: nascita di Francesco Corte.

4 maggio

1904: acquisto di una pianeta di raso bianco ricamata su seta.

5 maggio

1884: morte di Colomba Frixione (circa un anno), figlia di Carlo e Anna Meirana.

1897: morte di Rosa Bevegni (76 anni).

6 maggio

1868: corresponsione di 30 lire al pittore Alessandro Panaro per il quadro di San Luigi.

1841: nascita e morte di un bimbo (l’atto di Battesimo, amministrato dalla levatrice Argentina Comotto, non presenta il nome) figlio di Francesco Campi, contadino, e Paola Pedemonte.

7 maggio

1817: nascita di Geronima Pedemonte.

1841: morte dopo un’ora di vita del figlio di Francesco Campi e Paola Pedemonte, destinata a morire pochi giorni dopo.

8 maggio

1910: acquisto di candele presso la ditta G.B. Zambelli di Rivarolo.

9 maggio

1787: nascita di Giacomo Comotto.

1893: morte di Maria Serafina Corte (un giorno), figlia di Stefano e Rosa Pastorino.

1905: morte di Angela Pedemonte (6 anni), figlia di Angelo e Anna Casanova.

10 maggio

1883: morte di Rosa Porcile (23 anni)..

1900: morte di Angela Cereseto (14 giorni), figlia di Angelo e Rosa Passano, gemella di Domenico e Giuditta, morti il 22 aprile 1900.

11 maggio

1826: nascita di Rosa Pedemonte.

12 maggio

1821: nascita di Giacomo Pedemonte.

13 maggio

1925: acquisto del “registro dei morti” per l’archivio.

14 maggio

1791: nascita di Margherita Pedemonte.

15 maggio

1788: nascita di Maria Grone.

1894: morte di Mario Pedemonte (2 anni), figlio di Francesco.

16 maggio

1793: nascita di Barbara Pedemonte.

17 maggio

1829: nascita di Maria Rosalia Crosa.

18 maggio

1831: nascita di Giovanni Sacco.

1863: nascita e morte di una bimba (l’atto di Battesimo, amministrato dalla levatrice Teresa Comotto non presenta il nome) figlia di Gio Batta Torre e Anna Pedemonte, entrambi contadini.

1904: morte di Angela Pedemonte (40 anni), figlia di Giuseppe e moglie di Lorenzo Pedemonte, due giorni dopo aver dato alla luce Angela, sua settima figlia.

19 maggio

1938: pagamento di 350 lire al predicatore della Quaresima.

20 maggio

1768: nascita di Pasquale Grone.

1838: morte di Michele Comotto (6 giorni), figlio di Sebastiano e Teresa Lombardo.

1847: nascita di Gio’ Batta Giovanni Cereseto.

1894: morte di Giovanni Battista Masnata (8 anni) di Antonio.

21 maggio

1795: nascita di Barbara Caterina Pedemonte

1843: nascita e morte di un/a bimbo/a (l’atto di Battesimo, amministrato dalla levatrice, non specifica il genere) figlio/a di Giovanni Travi, vetturale, ed Angela Lavagetto.

22 maggio

1672: nascita di Giovanni Stefano Pedemonte.

23 maggio

1869: acquisto di una cornice dorata al quadro di S. Bartolomeo.

1900: morte di Mosè Pedemonte (8 giorni), figlio di Giovanni Battista e Virginia Pedemonte, gemello di Samuele, destinato a morire il giorno dopo.

1902: morte di Giuseppe Nicola Frixione (13 giorni), figlio di Carlo.

24 maggio

1820: matrimonio tra Gio’ Batta Carena e Maria Teresa Comotto.

1843: morte di Angelo Giacomo Pedemonte (1 anno e 8 mesi), figlio di Giacomo, vetturale, e Argentina Meirana.

1900: morte di Samuele Pedemonte (9 giorni), figlio di Giovanni Battista e Virginia Pedemonte, gemello di Mosè, morto il giorno prima.

25 maggio

1824: nascita di Giovanni Ronco.

26 maggio

1892: morte di Luigi Bribò (un anno), figlio di Giuseppe e Maria Bignone.

1902: morte di Giuseppa Ghiglino (22 anni), figlia di Giuseppe.

1904: pagamento per lavori di marmo.

27 maggio

1886: nascita di Rodolfo Colombo Cereseto

1903: morte di Giacomo Pedemonte (12 anni), figlio di Luigi e di Geronima Brassesco.

28 maggio

1883: morte di Clotilde Pedemonte (11 giorni), figlia di Francesco e Maria Noli.

1888: morte di Caterina Rombo (47 anni), figlia del fu Francesco.

1892: consegna di una lapide da parte dello “stabilimento di ardesie e marmi dei fratelli Repetto fu Giuseppe di Lavagna”.

29 maggio

1856: nascita di Antonio Comotto.

30 maggio

1920: trasporto dello stendardo della congregazione delle figlie di Maria al Santuario della Vittoria.

31 maggio

1896: acquisto di 6 “illuminazioni barocche”.

Giugno

1 giugno

1807: l’orefice Ambrogio Figari procede all’indoratura di un calice.

1874: dono di 55 lire alla Parrocchia da parte degli sparatori dei mortaretti.

2 giugno

1773: matrimonio tra Francesco Badino e Caterina Pedemonte.

3 giugno

1788: nascita di Angela Oliva.

1894: morte di Luigi Felice Cassissa (5 anni), figlio di Costantino.

4 giugno

1893: lavori di “pittura d’ornato” eseguiti dal pittore Federico Gavazzo.

1899: morte di Antonio Carmelo Rossella (6 giorni), figlio di Stanislao.

1901: morte di Luisa Ronco (8 anni e 11 mesi), figlia di Giovanni.

5 giugno

1873: corresponsione di 7 lire al predicatore per la festa di S. Antonio da Padova.

6 giugno

1873: entrata di lire 7,20 per le candele distribuite alla processione del Corpus Domini.

7 giugno

1868: corresponsione di 16,80 lire ad Angelo Casanova per l’acquisto di “due some di calcina, mattoni e chiapelle” per la cucina della canonica.

8 giugno

1800: nascita di Antonio Comotto.

9 giugno

1901: pagamento al pittore Raffaele Besio per “lavori in affresco” nella chiesa parrocchiale.

10 giugno

1569: matrimonio tra Bartolomeo Comotto e Caterinetta Pedemonte.

1882: morte di Rachele Roncallo (circa 2 anni), figlia di Giovanni Battista e Rosa Frixione.

11 giugno

1755: nascita di Teresa Travi.

1897: morte di Giovanna Maria Rossella (un mese), figlia di Stanislao e gemella di Maria Elisa, destinata a morire due giorni dopo.

12 giugno

1900: acquisto di candele.

13 giugno

1872: corresponsione di un onorario di 6 lire al panegirista nella funzione di Sant’Antonio da Padova.

1897: morte di Maria Elisa Rossella (un mese e 2 giorni), figlia di Stanislao e gemella di Giovanna Maria, morta due giorni prima.

1902: morte di Filomena Torazza (21 anni), figlia di Giovanni.

14 giugno

1876: nascita di Francesco Pedemonte.

15 giugno

1865: entrata di 21 lire per candele prestate nella processione del Corpus Domini.

16 giugno

1874: ricevimento da Francesco Comotto di una pigione del ricettacolo in San Rocco (9 lire).

17 giugno

1872: acquisto di mezzo sacco di segatura da Giovanni Parodi.

1898: morte di Angelo Rossella (28 giorni), figlio di Stanislao.

18 giugno

1870: effettuazione di “ristori” (restauri) ai tetti della chiesa, della canonica, dell’oratorio, della dottrina ed anche della casa dei preti con contestuale pagamento dei lavoratori.

1894: morte di Romolo Francesco Giuseppe Musso (2 mesi), figlio di Alfredo.

19 giugno

1791: nascita di Maria Rosa Ronco.

20 giugno

1873: entrata di 2 lire per cessione di uno scalino al muratore Francesco Comotto

1886: morte di David Noli (neonato), figlio di Luigi e Teresa Roncallo.

21 giugno

1778: matrimonio tra Biagio Porcile e Anna Maria Cambiaso.

1897: morte di Eduardo Luigi Parodi (3 mesi), figlio di Carlo e Luisa Gallino.

1902: morte di Sabina Gallino (7 giorni), figlia di Luigi.

22 giugno

1883: morte di Giuseppa Teresa Pedemonte (2 anni), figlia di Luigi e Geronima Bracesco.

1893: restauro di quadri.

23 giugno

1812: nascita di Margherita Pedemonte.

24 giugno

1778: nascita di Giovanni Battista Comotto.

1871: ricevimento di un compenso di 2 lire per la cera usata nella cappelletta Croce di Vie.

25 giugno

1816: nascita di Giovanni Corte.

1909: morte di Giuseppe Cerutti (un giorno), figlio di Rodolfo e Maria Luisa Medicina.

26 giugno

1919: viaggio a Genova della Congregazione delle figlie di Maria.

27 giugno

1688: nascita di Angelo Pietro Pedemonte.

1855: morte, subito dopo la nascita, di una bimba (l’atto di Battesimo, amministrato dalla levatrice Margherita Pedemonte, non presenta il nome) figlia di Angelo Casanova, contadino, e Celeste Pedemonte, sarta.

28 giugno

1932: pagamento di 200 lire per “lampadine sepolcro festa Annunziata e Sant’Antonio”.

29 giugno

1901: pagamento di giornate di lavoro a muratori e manovali.

30 giugno

1817: matrimonio tra Geronimo Casarino e Teresa Oliva.

Luglio

1 luglio

1889: matrimonio tra Luigi Comotto e Anna Pedemonte.

2 luglio

1871: consegna delle offerte raccolte dai fabbricieri per la funzione del Carmine.

3 luglio

1599: matrimonio tra Andrea Comotto e Angeletta Ronco.

4 luglio

1869: raccolta di Lire 48,55 per la funzione del Carmine.

1869: grano venduto all’incanto a Rocco Pedemonte.

5 luglio

1874: entrata di 30 lire derivante dalla “limosina” (elemosina) del grano.

6 luglio

1899: matrimonio tra Luigi Cambiaso e Santa Caterina Ronco.

7 luglio

1901: indoratura del cornicione della navata centrale della chiesa parrocchiale.

8 luglio

1865: nascita di Anna Pedemonte.

9 luglio

1825: nascita di Giacomo Carbone.

1895: morte del sacerdote Giovanni Battista Boraggini, arciprete della chiesa Santa Maria Assunta di Rivarolo Ligure.

10 luglio

1808: riparazione della croce del campanile della chiesa parrocchiale.

11 luglio

1845: nascita di Gio’ Batta Pedemonte.

12 luglio

1901: pagamento alla ditta G.B. Zambelli per fornitura di candele.

13 luglio

1821: nascita di Maria Oliva.

14 luglio

1792: nascita di Maria Geronima Pedemonte.

15 luglio

1854: nascita di Angelo Davide Cereseto.

16 luglio

1933: la banda di Certosa suona alla festa del Carmine.

17 luglio

1827: matrimonio tra Illuminato Comotto e Maria Cereseto.

1853: corresponsione di 100 lire per la Messa del Carmine.

18 luglio

1902: morte di Paola Pedemonte (80 anni), figlia di Andrea.

1937: pagamento di 83 lire per bibite durante la processione.

1937: pagamento di 350 lire per banda di Valleregia.

19 luglio

1895: acquisto di due lampadi cesellati stile barocco di metallo argentato.

20 luglio

1710: nascita di Anna Maria Pedemonte.

1848: nascita di Maria Argentina Comotto.

21 luglio

1874: corresponsione di un compenso di 10 lire al predicatore per la festa del Carmine.

22 luglio

1600: matrimonio tra Andrea Ronco e Giulia Pedemonte.

23 luglio

1893: pagamento di un acconto a “Luigi Carpi – indoratore in mobili di lusso stucchi ed arredi di chiesa” per lavori eseguiti all’altare di Nostra Signora del Rosario nella chiesa parrocchiale.

1900: morte di Anna Ronco (5 anni e 8 mesi), figlia di Giuseppe.

24 luglio

1771: matrimonio tra Gaetano Pedemonte e Barbara Pedemonte.

25 luglio

1901: acquisti presso “Domenico Navarina – vetri cristalli e specchi”.

26 luglio

1789: nascita di Maria Sabina Frexone.

27 luglio

1830: nascita di Giuseppe Campi.

28 luglio

1850: pagamento al muratore Pratolungo di Genova per le spese ed il disturbo di un pavimento che si voleva fare.

1900: morte di Petrina Pedemonte (19 giorni), figlia di Sebastiano.

1901: morte di Anna Maria Comotto (un anno e 7 mesi), figlia di Giovanni Battista.

29 luglio

1853: acquisto di ostie per lire 8,18.

1901: morte di Giuseppa Cereseto (11 anni), figlia di Angelo.

30 luglio

1931: riparazione del tetto della chiesa.

31 luglio

1894: lavori di indoratura sull’altare di Nostro Signore Gesù Cristo nella chiesa parrocchiale.

1898: morte di Maria Magnanego (5 mesi), figlia di Giuseppe.

1909: morte di Luigi Morando (7 mesi), figlio di Matteo e Emilia Picollo.

Agosto

1 agosto

1854: matrimonio tra Bernardo Ratto e Giovanna Corte.

2 agosto

1910: acquisto di nastro bianco per lo stendardo della Congregazione delle Figlie di Maria.

3 agosto

1837: nascita di Rosa Richino.

4 agosto

1908: pagamento a Luigi Picasso di 550 lire come rata per le campane di San Rocco.

1920: fornitura di materiale e manodopera da parte di “Terrile Antonio cesellatore”.

5 agosto

1909: riparazione dello scaffale della sacrestia di San Rocco.

6 agosto

1907: morte di Angela Pozzuolo (7 anni), figlia di Luigi.

1936: raccolte lire 653,70 per la festa del Carmine e 817,35 per la festa di San Rocco.

7 agosto

1768: matrimonio tra G. B. Ricchino e Rosa Comotto

1797: l’architetto genovese Gaetano Cantoni, chiamato dal parroco Giacomo Pedemonte, redige una perizia “per l’accomodo della chiesa”.

1909: morte, all’età di un anno e quattro mesi, di Mario Luigi Frixione, ottavo figlio di Agostino e Virginia Pedemonte.

1934: raccolta di 934,65 lire per la festa del Carmine.

8 agosto

1903: acquisto di blocchetti di numeri per lotterie.

9 agosto

1859: nascita di Lorenzo Pedemonte.

10 agosto

1774: nascita di Rosa Travi.

1908: morte di Mario Guinazzi (4 mesi), figlio di Francesco e Clementina Pedemonte.

11 agosto

1894: sistemazione delle vetrate di San Rocco.

12 agosto

1926: riparazione dell’orologio del campanile della chiesa parrocchiale.

13 agosto

1808: acquisto di quattro candelieri di “legno inargentati”.

14 agosto

1854: acquisto di corda per “la campana grossa” della chiesa parrocchiale

1908: morte di Vittorio Angelo Marzi (un anno), figlio di Saverio e Fortunata Gallino.

15 agosto

1807: acquisto della polvere per lo sparo dei mortaretti alla vigilia di San Rocco.

16 agosto

1932: pagamento di 500 lire per la banda musicale per la festa di San Rocco.

17 agosto

1781: nascita di Rocco Pedemonte.

18 agosto

1873: entrata di 84,32 lire per raccolta del grano in denari quartiere chiesa (inoltre entrata di 36,56 lire per raccolta nei quartieri Casale e Pernecco).

1904: morte di Giovanni Battista Torre (un anno), figlio di Giuseppe e di Luisa Ghilione.

19 agosto

1818: nascita di Francesco Comotto.

1905: morte di Giovanni Noli (10 anni), figlio di Luigi.

20 agosto

1778: nascita di Giuseppe Pedemonte.

21 agosto

1777: nascita di Giuseppe Travi.

22 agosto

1905: morte di Maria Luisa Cereseto (4 anni), figlia di Angelo.

1928: acquisto di 4 vetri nuovi per San Rocco.

23 agosto

1740: morte di Maddalena Pedemonte (80 anni).

1867: nascita di Rosa Maria Paola Petronio.

24 agosto

1927: pagamento di 1320,60 lire alla ditta Cassassa per addobbi e luminarie per la festa di San Rocco.

25 agosto

1930: riparazione del crocifisso dell’altare della chiesa parrocchiale.

26 agosto

1876: nascita di Giuseppe Ratto

1909: morte di Maria Lavagetto (un mese), figlia di Giuseppe e Teresa Poirè.

27 agosto

1903: spedizione alla stazione di Bolzaneto di materiale da parte dei “Fratelli Repetto marmi e ardesie” di Lavagna.

28 agosto

1872: pagamento di tasse e sovrimposte (per lire 16,86) per fabbricati e terreni.

1907: morte di Marcellina Porcile (poco dopo la nascita), figlia di Luigi.

29 agosto

1791: nascita di Giovanni Giacomo Pedemonte.

30 agosto

1821: nascita di Angelo Porcile.

31 agosto

1795: nascita di Natale Pedemonte.

1928: fornitura di materiale vario per la cappella di San Rocco da parte della ditta “Pedemonte Luigi” di Pontedecimo.

Settembre

1 settembre

1600: matrimonio tra Luca Sobrero e Angelica Pedemonte.

2 settembre

1901: morte di Ernesto Rossella (2 mesi), figlio di Stanislao.

1903: morte di Giulio Pedemonte (8 mesi), figlio di Agostino e della fu Maria Patrizio.

1903: preventivo dei fratelli Repetto di Lavagna “marmi e ardesie” per un altare dedicato a sant’ Antonio.

3 settembre

1601: matrimonio tra Antonio Boccardo e Caterina Campi.

4 settembre

1871: ricevimento di Lire 64,80 per il grano venduto all’incanto ad Andrea Pedemonte

1908: morte di Luigi Carozzino (8 mesi), figlio di Antonio e della fu Ines Maggi.

5 settembre

1901: morte di Caterina Repetto (1 anno), figlia di Gioacchino.

1927: acquisto di vino presso l’”Antica trattoria del Gelsomino”.

6 settembre

1871: ricevimento di 12 lire da parte di Antonio Pedemonte per la pigione, relativo all’anno 1870, del bosco Balansella (pigione condonata della metà “pel danno dato dalla grandine”).

7 settembre

1752: nascita di G.B. Travi.

8 settembre

1821: nascita di Francesco Pedemonte.

9 settembre

1674: nascita di Stefano Pedemonte.

10 settembre

1887: matrimonio tra Francesco Grasso e Virginia Lavagetto.

1889: morte di Virginio Pedemonte (11 mesi), figlio di Sebastiano e Teresa Favareto.

1897: morte di Cristina Pedemonte (4 anni), figlia di Giovanni Battista e Virginia Pedemonte.

11 settembre

1874: corresponsione di un compenso all’orefice Bancalari per i nuovi turibolo e navicella.

12 settembre

1772: nascita di Cipriano Travi.

13 settembre

1842: nascita e morte di una bimba (l’atto di Battesimo, amministrato dalla levatrice Margherita Pedemonte, non presenta il nome) figlia di Gio Batta Campi, contadino, e Teresa Ronco.

1894: consegna dell’altare per la chiesa parrocchiale da parte dello “Stabilimento di ardesia e marmi dei Fratelli Repetto di Lavagna”.

14 settembre

1903: offerta di 14 lire per la “fiera di beneficenza”.

15 settembre

1794: nascita di Teresa Pedemonte.

16 settembre

1806: nascita di Maria Teresa Pedemonte.

17 settembre

1900: acquisto di ardesie.

18 settembre

1895: pagamento per vari lavori ai fratelli Repetto di Lavagna “stabilimento di ardesie e marmi”.

19 settembre

1813: nascita di Cesare Comotto.

1879: morte di Luisa Pedemonte (7 anni), figlia di Francesco e Rosa Pedemonte.

20 settembre

1767: matrimonio tra Giovanni Battista Pedemonte e Teresa Grone.

1889: morte di Nicoletta Passano (36 anni), figlia di Pietro e Rosa Comotto.

21 settembre

1938: secondo giorno del pellegrinaggio al Santuario di Oropa.

22 settembre

1872: raccolta di uva.

23 settembre

1906: pagamento a Luigi Picasso di 1000 lire come rata per le campane di San Rocco.

24 settembre

1853: matrimonio tra Luigi Rossi e Teresa Ronco.

25 settembre

1836: nascita di Giovanni Frixone.

1897: morte di Francesco Casanova (74 anni), figlio di Tomaso.

26 settembre

1828: nascita di Giovanni Campi.

1900: morte di Teresa Frixione (68 anni), figlia di Agostino.

27 settembre

1828: nascita di Maria Teresa Comotto.

28 settembre

1867: entrata di 182,5 lire per “fitto sedie a tutto detto giorno” .

1892: morte di Antonio Pietro Frixione (14 giorni), figlio di Carlo.

29 settembre

1747: nascita di Michele Pedemonte, figlio di Pietro Paolo.

1895: lavori di stucco e pittura nella cappella di N. S. Signora del Carmine.

30 settembre

1864: nascita di Cecilia Pedemonte.

1900: morte di Caterina Parodi (63 anni), figlia di Luigi.

Ottobre

1 ottobre

1895: morte di Emilia Comotto (5 anni e 8 mesi), figlia di Luigi e Anna Pedemonte.

1930: pagamento di 105 lire alla ditta Casazza per lampadine.

2 ottobre

1870: ricevimento di una quota del grano venduto all’incanto a Giovanni Poggi.

3 ottobre

1883: morte di David Natale Ghiglino (6 giorni), figlio di Stefano e Maria Cambiaso.

1892: lavori di pittura nella volta della chiesa parrocchiale.

4 ottobre

1871: “Fatta tingere in nero una pianeta verde superflua”

1907: morte di Caterina Passano (17 anni) figlia di Edoardo e Teresa Ronco.

5 ottobre

1873: ricevimento di una quota sulla “limosina delle castagne in denari 15”.

6 ottobre

1717: nascita di Simone Pedemonte.

7 ottobre

1870: corresponsione di 36 lire a Gio’ Batta Ricchino per l’acquisto di due dozzine di sedie.

8 ottobre

1905: pagamento a Luigi Picasso di una rata di 1000 lire “sulle campane fuse per la cappella di San Rocco”.

9 ottobre

1792: nascita di Teresa Oliva.

1891: morte di Modesta Porcile (9 anni), figlia di Nicola e Luisa Meriana.

10 ottobre

1869: entrata di 3 lire ricavata dalla vendita all’incanto di due polli.

11 ottobre

1820: nascita di Rosa Passano.

12 ottobre

1794: nascita di Caterina Pedemonte.

1889: morte di Antonio Parodi (11 mesi), figlio di Giovanni Battista e Angela Bribò.

1892: morte di Giovanni Battista Lavagetto (1 anno), figlio di Giovanni.

13 ottobre

1872: entrata di lire 2,25 per gallo venduto all’incanto.

1890: morte di Gioliva Banchero (11 mesi), figlia di Agostino e Rosa Fresia.

14 ottobre

1659: nascita di Angelica Comotto.

1754: nascita di Angela Maria Comotto.

1795: nascita di Giovanni Pedemonte.

15 ottobre

1780: nascita di Giovanni Giuseppe Pedemonte.

1995: Peregrinazione delle reliquie di San Rocco nel Santuario di Pedemonte. Mons. Luigi Noli celebra la messa delle ore 18 con un’omelia che ha come tema “San Rocco che dice che cosa ha fatto del suo corpo”.

16 ottobre

1909: pagamento a Luigi Picasso di 400 lire come rata per le campane di San Rocco.

17 ottobre

1825: nascita di Maria Campi.

1884: morte di Ambrogio Campora (neonato), figlio di Francesco e Vittoria Ronco.

18 ottobre

1868: vendita di castagne all’incanto.

1904: morte di Lorenzo Ghiglino (26 anni), figlio del fu Antonio e di Luisa Torre.

19 ottobre

1853: nascita di Francesco Cassissia.

1893: morte di Michele Mario Musso (3 anni), figlio di Antonio e Sabina Rossi.

20 ottobre

1930: acconto per l’acquisto di un aspirapolvere.

21 ottobre

1855: nascita di Giuseppe Bribò.

22 ottobre

1671: nascita di Giovanni Battista Pedemonte.

23 ottobre

1895: pagamento a Federico Gavazzo per lavori alla cappella di N.S. del Carmine.

24 ottobre

1769: matrimonio tra Giacomo Mignanego e Maria Isabella Canepa.

1785: nascita di Maria Teresa Badino.

1873: dono di pia persona (per lire 4,30).

1883: morte di Teresa Morgavi (2 anni), figlia di Giovanni Battista e Anna Agosti.

1987: morte di Don Giacomo Vigo, parroco di Pedemonte per 37 anni.

25 ottobre

1820: nascita di Rosa Lagorio.

26 ottobre

1871: nascita di Andrea Sacco.

27 ottobre

1894: matrimonio tra Francesco Stefano Parodi e Maria Celeste Dellepiane.

1900: l’ingegner Lodovico Massucco, fornisce un preventivo per eventuali lavori alla chiesa parrocchiale.

28 ottobre

1725: nascita di Giovanni Travi.

2007: intitolazione del ponte di San Rocco a Don Giacomo Vigo.

29 ottobre

1812: nascita di Emilia Cereseto.

30 ottobre

1676: nascita di Giovanni Maria Pedemonte.

1894: morte di Vincenza Noli (75 anni), figlia di Giacomo.

31 ottobre

1788: nascita di Maria Teresa Pedemonte.

1921: bolletta dei “Fratelli Badino & C. – distribuzione energia elettrica” per un ammontare di £ 71,20.

Novembre

1 novembre

1849: nascita di Gaetano Pedemonte.

1888: nascita di Luigi Giovanni Carozzino.

2 novembre

1870: “pagate 51 lire al ferraio Giovanni Roncallo per ferri e lavori”.

3 novembre

1680: nascita di Angela Maria Frisione.

4 novembre

1794: nascita di Angelo Passano.

5 novembre

1892: restauro della balaustra della chiesa parrocchiale.

1902: morte di Giuseppa Berri (8 anni), figlia di Giulio.

6 novembre

1713: nascita di Maria Caterina Pedemonte.

7 novembre

1681: nascita di Maria Geronima Pedemonte.

8 novembre

1667: nascita di Bernardo Grone.

1897: morte di Rosa Pedemonte (7 mesi), figlia di Angelo.

9 novembre

1810: nascita di Francesco Pedemonte.

10 novembre

1679: nascita di Anna Pedemonte.

11 novembre

1844: nascita di Martino Bartolomeo Frixone.

12 novembre

1865: ricevimento di 65 lire ricavato dalla questua delle castagne.

13 novembre

1869: pagamento di 4,45 lire per il trasporto dell’orologio da Bolzaneto a Recco in via ferrata.

14 novembre

1868: acquisto di olio per le campane (lire 1).

15 novembre

1870: nascita di Angelo Carlini.

16 novembre

1817: consegna di una porta nuova per la casa del curato.

17 novembre

1883: nascita di Giovanni Battista Carozzino.

18 novembre

1768: nascita di Maria Travi.

19 novembre

1836: nascita di Gio’ Batta Corte.

20 novembre

1795: nascita di Maria Lavagetto.

1882: morte di Giuseppe Carozzino (un anno), figlio di Giuseppe e Rosa Torre.

1885: morte di Giuseppe Lavagetto (neonato), figlio di Giovanni e Maria Travi.

21 novembre

1661: nascita di Giulia Comotto.

22 novembre

1807: acquisto di 27 libbre di cera sopraffina.

1893: morte di Luigi Ernesto Passano (8 anni), figlio di Angelo e della fu Maria Pedemonte.

23 novembre

1670: nascita di Stefano Pedemonte.

1897: morte di Teresa Gallino (74 anni), figlia di Giuseppe.

24 novembre

1787: nascita di Caterina Lagorio.

1892: morte di Bartolomeo Vaucheri (88 anni).

25 novembre

1795: nascita di Rosa Frexone.

1892: morte di Giovanni Battista Marini (un anno), figlio di Angelo.

1908: morte di Angelo Ronco (6 mesi), figlio di Giuseppe.

26 novembre

1863: nascita di Maria Celeste Ronco.

27 novembre

1767: pagamento di 100 lire a Felice Piccaluga (figlio di Filippo) per l’acquisto dell’organo della Chiesa parrocchiale.

28 novembre

1682: nascita di Giovanni Andrea Frisione.

1882: morte di Teresa Richino (23 anni), figlia di Giovanni Battista e Caterina Pedemonte.

1888: morte di Antonio Pedemonte (40 giorni), figlio di Stefano e Maria Passano.

29 novembre

1828: nascita di Paolo Andrea Frixone.

30 novembre

1677: nascita di Giovanni Andrea Pedemonte.

Dicembre

1 dicembre

1678: nascita di Maria Frisione

1890: morte di Mario Domenico Pedemonte (8 giorni), figlio di Angelo Pedemonte e Dionisia Frixione.

2 dicembre

1822: nascita di Benedetto Lavagetto.

3 dicembre

1932: pagamento di 16 lire per il servizio di guardia notturna.

4 dicembre

1684: nascita di Giovanni Andrea Pedemonte.

5 dicembre

1872: nascita e morte di un bimbo (l’atto di Battesimo, amministrato dalla levatrice non presenta il nome) figlio di Gerolamo Tassistro (fu Stefano) e Rosa Cassissa (fu Angelo).

1888: morte di Luisa Ghiglino (14 anni), figlia di Stefano e Maria Cambiaso.

1907: morte di Pietro Sciamanna (6 mesi), figlio di Raimondo.

1903: morte di Giuseppe Lancellotti (5 mesi), figlio di Germano e della fu Concetta Turriani.

1928: riparazione della porta della cantina.

6 dicembre

1791: nascita di Caterina Pedemonte.

1900: morte di Teresa Angela Facco (2 mesi), figlia di Giovanni Battista.

7 dicembre

1662: nascita di Santino Pedemonte.

8 dicembre

1675: nascita di Tomaso Pedemonte.

9 dicembre

1665: nascita di Ambrogio Pedemonte.

1907: morte di Maria Teresa Pedemonte (un giorno), figlia di Pietro.

10 dicembre

1668: nascita di Barbara Pedemonte.

11 dicembre

1884: morte di Rosa Pedemonte (neonata), figlia di Antonio e Teresa Pedemonte.

1928: pagamento al muratore Saverio Mazzi per manodopera e materiale.

12 dicembre

1685: nascita di Giovanni Maria Pedemonte.

13 dicembre

1664: nascita di Anna Maria Lavagetto.

1889: morte di Francesco Pedemonte (un anno e mezzo), figlio di Natale e Rosa Semino.

14 dicembre

1861: nascita di Giovanna Torre.

1929: bolletta dell’”Esattoria consorziale di Bolzaneto” relativa all’”Imposta Fabbricati”.

15 dicembre

1687: nascita di Giovanni Tomaso Grone.

1881: morte di Francesco Carlini (circa 3 anni), figlio di Luigi e Rosa Passano.

16 dicembre

1924: acquisto di cerini per accendere le candele.

17 dicembre

1840: nascita di Angelo Giuseppe Pastorino.

1888: morte del sacerdote Domenico Pedemonte (75 anni), figlio di Giuseppe e Francesca Lagorio.

1908: morte di Maria Cassissa (5 anni), figlia di Antonio.

18 dicembre

1683: nascita di Michele Angelo Corte.

19 dicembre

1673: nascita di Tomaso Grone.

1901: morte di Domenico Giovanni Roncallo (15 anni), figlio di Giovanni Battista.

1909: morte di Giovanni Battista Risso (un’ora), figlio di Tomaso e Luisa Marini.

20 dicembre

1849: nascita di Rosa Cristina Travi.

1909: morte di Maria Pedemonte (18 anni), figlia di Antonio e Teresa Pedemonte.

21 dicembre

1669: nascita di Anna Comotto.

22 dicembre

1660: nascita di Angelica Grone.

23 dicembre

1890: morte di Maria Pia Setti (10 giorni), figlia di Gaetano e Fany Sobrero.

1905: morte di Armando Roncallo (22 mesi), figlio di Settimio e Rosa Parodi.

1931: riparazione del tetto della Chiesa.

24 dicembre

1840: nascita di Natalina Maria Pedemonte.

25 dicembre

1850: nascita di Maria Natalia Fassio.

26 dicembre

1686: nascita di Stefano Pedemonte.

27 dicembre

1666: nascita di Giovanni Agostino Pedemonte.

28 dicembre

1838: nascita di Rosa Morasso.

1898: morte di Luisa Magnanego (23 anni), figlia di Giuseppe.

1913: acquisto di biscotti del Lagaccio e anicini presso la Pasticceria Traverso di Bolzaneto.

29 dicembre

1900: acquisto di legname presso la ditta “Antonio Barabino & figli”.

30 dicembre

1663: nascita di Felice Pedemonte.

1906: morte di Geronima Roncallo (18 anni), figlia di Giovanni e Teresa Ronco.

31 dicembre

1935: riparazione dell’orologio in sacrestia e acquisto di biscotti e vino per fine anno.

Pedemonte di Serra Riccò (Genova) - Risseu presso il Santuario di San Rocco

Tracce di Pedemonte

Ultimo aggiornamento: 7 settembre 2023